« Avec Omicron, nous assistons plus à une autre forme d'épidémie qu'à une simple nouvelle vague »

Entretien avec l'infectiologue Karine Lacombe, professeure à la faculté de Médecine de Sorbonne Université et cheffe de service des maladies infectieuses et tropicales (Hôpital Saint-Antoine, Paris).

Depuis le printemps 2020, la France a connu cinq vagues de contaminations dues au SARS-CoV-2 et ses différents variants (depuis 2021). Quelle est aujourd’hui la situation dans le pays ? Quel effet a l’arrivée d’Omicron, tant sur les hospitalisations que pour les enfants ? Et comment l’hôpital a-t-il adapté la prise en charge des patients atteints du Covid ? Analyse et prise de recul par le Pr Karine Lacombe, infectiologue et Cheffe de Service des maladies infectieuses et tropicales (Hôpital Saint-Antoine, Paris).

The Conversation-France : En France, où en est-on des vagues liées aux différents variants du SARS-CoV-2 ?

Karine Lacombe : Depuis novembre 2021, nous étions dans une cinquième vague où le variant Delta était majoritaire. Elle s’est manifestée par une augmentation des contaminations, qui s’est doublée 15 jours à 3 semaines plus tard d’une hausse des hospitalisations. Jusqu’à atteindre à la période de Noël un plateau élevé, lentement ascendant, des hospitalisations et des passages en réanimation. On comptait 245 admissions par jour en soins critiques mi-décembre, 285 fin décembre et 345 actuellement.

Et, spécificité de la séquence présente, avant même qu’on ait une inflexion des contaminations et surtout de l’occupation des services de réanimation, on a vu émerger mi-décembre avec l’arrivée d’Omicron une espèce de sixième vague venant chevaucher la précédente. On a assisté depuis fin décembre à une augmentation fulgurante des contaminations, mais sans que ça se traduise encore en hospitalisation : pour l’heure, les malades qui arrivent dans nos services sont surtout des patients Delta.

Nous procédons, chez les personnes hospitalisées, a des tests PCR combinés qui dépistent, entre autres, les SARS-CoV-2 et les virus grippaux. Pour l’heure, la grippe n’est pas encore trop présente mais ça va forcément monter. Et en cas de co-infection, comment va se comporter Omicron ? La grippe ? Les deux virus vont-ils entraîner des symptômes ? On ne peut pas savoir.

T.C. : C’est encore tôt, mais que pouvez-vous déjà observer concernant le variant Omicron ?

K.L. : Il est possible que ce variant ait des propriétés différentes de celles de ses prédécesseurs, telles qu’une extrême contagiosité et des signes cliniques qui ne sont pas exactement les mêmes. On note ainsi des spécificités au niveau des patients : on a d’un côté des malades porteurs de Delta qui arrivent avec un Covid clair à l’hôpital… et d’autres qui arrivent avec diverses pathologies et chez qui on découvre, en les testant à leur arrivée aux Urgences, la présence passée inaperçue d’Omicron. Dans leur cas, on ne peut pas vraiment parler d’un Covid, puisque le Covid est une maladie avec des symptômes bien définis (le principal étant une pneumonie hypoxémiante, c’est-à-dire nécessitant de forts besoins en oxygène) et ici absents, mais plutôt d’un portage asymptomatique.

Donc on a pour l’instant plus une autre forme d’épidémie qu’une simple nouvelle vague. Mais on est au tout début de cette sixième séquence, il est donc difficile de voir où ça va mener. On a toutefois les exemples de l’Angleterre et de l’Afrique du Sud, qui aurait déjà passé son pic et où il semblerait qu’Omicron ait causé moins de formes Covid graves. En Angleterre, actuellement, sur dix personnes qui arrivent aux Urgences pour Covid, une passe en réanimation ; habituellement c’est une sur cinq… C’est pour ça qu’on entend parfois dire qu’il est deux fois moins pathogène.

À quoi est-ce dû ? Aux propriétés intrinsèques d’Omicron… ou au fait que 75 % de la population est vaccinée (90 % en France) ? Il est encore trop tôt pour le dire, nous aurons des statistiques précises d’ici une quinzaine de jours.

T.C. : Y a-t-il déjà des données concernant les symptômes d’Omicron ?

K.L. : Les premières constatations cliniques que l’on fait, c’est qu’Omicron donnerait plutôt des formes d’affection « hautes » : de type pharyngite et laryngite, des maux de gorge qui évoquent les angines, le nez qui coule… Des choses touchant plutôt la sphère ORL, et pas le poumon profond à la différence de Delta. Chez les personnes vaccinées, en particulier ayant reçu trois doses, on a beaucoup de porteurs asymptomatiques ou développant de rares symptômes sur deux à trois jours – comme une espèce de grippe, avec un peu de mal de gorge, parfois un peu de fièvre, de courbatures et puis ça passe.

Il faut malgré tout rester prudent : la dernière semaine de décembre, 14 % des personnes hospitalisées pour Covid en réanimation chez nous avaient Omicron.

Autre point, nous avons 500 enfants hospitalisés en France pour un Covid (on ne sait pas encore si c’est Omicron ou Delta), soit le nombre le plus élevé qu’on ait eu – et 80 % n’ont pas de comorbidités. Ce qui est proportionnellement normal : avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui s’infectent tous les jours, les enfants sont forcément touchés. Mais en l’occurrence, c’est une épidémie qui a été fulgurante chez eux et les jeunes adultes.

Et se pose la question des PIMS (syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique) qui peuvent toucher les enfants trois à quatre semaines après leur Covid. On a eu quelques cas avec les autres variants, qu’en sera-t-il avec Omicron ? C’est quelque chose qui inquiète, et on n’en saura pas plus avant février-mars. (Entre le 2 mars 2020 et le 26 décembre 2021, 826 cas de PIMS ont été signalés, dont 745 en lien avec le Covid-19. Le nombre de cas étant en augmentation depuis fin novembre indique Santé publique France, ndlr)

T.C. : Avec une telle propagation d’Omicron et la diffusion du vaccin, va-t-on arriver à l’immunité collective régulièrement mise en avant ?

K.L. : Peut-être par la force des choses… Mais ça ne serait pas une immunité homogène : il y aurait des niveaux différents au sein de chaque groupe de population, car l’immunité acquise par la vaccination est plus solide et dure plus longtemps que celle acquise par l’exposition au virus – et encore plus quand on est vacciné après infection. Malgré tout, ça devrait permettre de freiner la diffusion de l’épidémie – à moins qu’à un moment émerge un nouveau variant qui échappe totalement à notre système immunitaire.

C’est un peu ce qu’on voit avec Omicron, puisqu’il faut trois doses pour arriver à le maîtriser et que des personnes infectées par d’autres variants et non vaccinées se réinfectent facilement.

T.C. : Vous avez indiqué que la hausse des contaminations ne s’accompagnait pas (encore) de celle des hospitalisations. La prise en charge des patients a-t-elle évolué en deux ans ?

K.L. : Nous avons effectivement réalisé énormément de progrès : on adapte désormais le type de traitement au profil du patient et au stade de la maladie auquel il se trouve.

On considère, pour simplifier, que le Covid se déroule en deux phases : une virale, qui commence deux à trois jours avant le début des symptômes et persiste trois à quatre jours après ; puis une inflammatoire, où le virus est moins présent mais où le patient développe une réponse inflammatoire exacerbée. Les médicaments développés visent ces deux phases.

Au début de l’épidémie, comme on avait plutôt des malades en phase inflammatoire, on s’est surtout concentré sur l’évaluation de médicaments capables de « casser » cette réaction, puisque c’est l’emballement de nos défenses immunitaires qui amène en réanimation. Le premier qui a vraiment montré son efficacité est un corticoïde (le dexaméthasone). D’autres ont ensuite joué sur la modulation de la réponse immunitaire.

Ce qui a permis de diminuer la mortalité en réanimation par deux : avant elle montait jusqu’à 30 %, on culmine maintenant plutôt autour de 15 %.

Ensuite, on a ensuite progressé dans le traitement de la phase virale. Normalement, lorsque l’on est exposé au virus, naturellement ou par vaccination, on développe des anticorps capables de reconnaître l’intrus et de guider notre réponse immunitaire. Or, certains n’ont pas d’anticorps et risquent des formes sévères de la maladie : par exemple les personnes immunodéprimées – et les non-vaccinées.

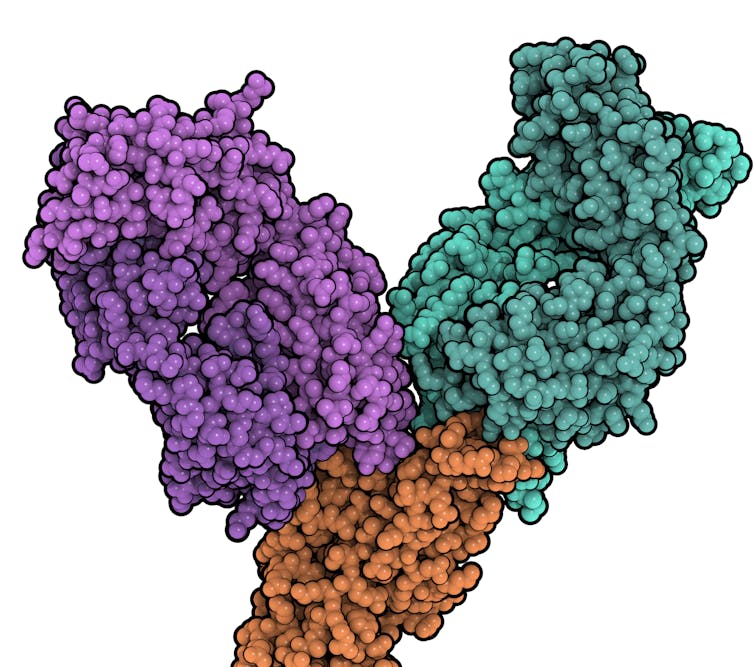

Des traitements capables de mimer l’action de ces anticorps ont été mis au point, les plus probants étant les anticorps monoclonaux (créés en laboratoire contre une cible bien précise, ici la protéine Spike, ndlr). Autorisés chez les patients immunodéprimés, ils diminuent de 80 % le risque d’hospitalisation en cas de symptômes les cinq premiers jours de la maladie.

Malheureusement, plusieurs de ces anticorps monoclonaux (tel Ronapreve) très efficaces contre la souche originelle du SARS-CoV-2 et les précédents variants, dont Delta, ne marchent plus sur Omicron dont la Spike a beaucoup changé du fait de ses mutations (Evusheld restant en partie efficace).

Quand un malade arrive à l’hôpital, on fait donc toujours une analyse sérologique pour rechercher la présence d’anticorps. S’il n’y en a pas, on peut proposer l’injection de monoclonaux.

Un autre type d’antiviral existe, mais à l’efficacité moins établie. L’un n’a d’ailleurs pas eu son autorisation d’accès précoce en France (le molnupiravir, de MSD), et l’autre (développé par Pfizer) est en cours d’examen. Les données ne sont pas encore publiées et évaluées scientifiquement, juste annoncées dans des communiqués de presse.

T.C. : Existe-il des traitements préventifs ?

K.L. : Le meilleur est bien sûr le vaccin, qui protège des formes graves ceux qui peuvent, physiologiquement, faire des anticorps. Et ceux qui ne le peuvent pas, peuvent recevoir des anticorps monoclonaux. Pour ces publics vulnérables, dont les personnes immunodéprimées, on peut les injecter à titre préventif – c’est de la prophylaxie préexposition (avant d’être exposé au virus) ou post-exposition immédiate.

On les utilise aussi en curatif précoce dans les cinq jours après le début des premiers symptômes. Au-delà de ces cinq jours, si on est encore malade, c’est que s’installe une forme grave, en particulier pulmonaire. On a alors recours aux immunomodulateurs et corticoïdes.

T.C. : Comment l’hôpital se prépare-t-il, encore, à faire face ?

K.L. : On a recommencé à déprogrammer des actes de chirurgie… mais c’est de plus en plus difficile : du personnel est parti, épuisé, entraînant la fermeture de lits. On se bat de nouveau au quotidien pour réinventer des solutions. En essayant par exemple d’accélérer la sortie des patients en les faisant rejoindre plus vite, selon leurs besoins, des centres de rééducation, des maisons de retraite temporaires ou des centres pour SDF Covid, etc. de façon à pouvoir vider les lits et prendre de nouveaux patients.

Ou alors on « détourne » des lits de certaines unités, en changeant leur destination. Par exemple dans des secteurs dédiés à des bilans (diabète, cardio-vasculaire…), on va apporter tout le matériel nécessaire (respirateurs et autres) pour les transformer en unité de soin intensif adaptée au Covid.

Mais d’une part, ça veut dire que les soins et analyses des malades initialement programmés dans ces unités sont décalés, d’un mois, trois mois… Et d’autre part, c’est très compliqué logistiquement parlant, et épuisant physiquement et nerveusement pour les soignants. Un autre souci, avec un Omicron aussi contagieux, ce sont les arrêts de travail pour cause d’infection. Heureusement, avec la vaccination obligatoire des soignants, il n’y a pas de formes graves mais tout de même pas mal de personnel arrêté.

Avec ce variant, ça n’est peut-être pas tant la gravité de la maladie que la désorganisation de la société qui risque de s’en suivre qui va être le principal problème.

T.C. : Avec le recul, comment voyez-vous ces deux années écoulées ?

K.L. : Aujourd’hui, à chaque nouvelle vague, on a à gérer de nouvelles inconnues : comment les gens vaccinés vont-ils résister, quels signes cliniques vont dominer, comment « armer » (transformer) des lits supplémentaires en réanimation… Mais en 2020, on a vécu quelque chose d’inimaginable et on est passé juste à côté d’une terrible catastrophe.

On a réussi à faire face parce qu’on a été solidaires. À la fois à l’hôpital, où des liens très forts ont été créés et qui perdurent malgré la fatigue, et avec la population qui, quoi qu’on en dise, a été très impliquée. En un an, on en est par exemple à 90 % de vaccinés : qui l’aurait cru ? On ne se rend pas compte de l’effort logistique que représente un tel niveau de vaccination de la population, qui a elle-même accepté l’injection.

On a tendance à sous-estimer cela parce que ceux qui font le plus de bruit, c’est la minorité bruyante qui est contre (le vaccin, etc.) et ceux qui font de la désinformation. Globalement, on est tous allés dans le même sens.

On a été confronté à une crise sans précédent, qui nous a affectés mentalement, physiquement, socialement… Mais je pense que quand on va en sortir et qu’on se retournera sur ces trois années, même si notre démocratie a été mise en tension, on s’en sortira la tête haute.

Si j’ai un grand regret toutefois, c’est la difficulté de lutter contre la désinformation. Au nom de la liberté d’expression, on a laissé des sites diffuser en continu de fausses informations. On peut ne pas être d’accord sur certains points mais, à un moment, on ne peut pas aller contre la connaissance scientifique établie collégialement. Je ne parle pas des victimes de ces Fake-news, que l’on retrouve ensuite dans nos services, mais de ceux qui les promeuvent souvent dans un but économique ou personnel et qui abusent des publics vulnérables qui les écoutent. Cela, on n’a pas su le prendre en charge.

Karine Lacombe, Infectiologue, cheffe de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()