Aux origines de l’olympisme moderne

Entretien avec Alexandre Farnoux.

Illustration : Le Soldat de Marathon annonçant la victoire 1834, Cortot © 2021 Grand Palais Rmn (musée du Louvre) / Franck Raux

Les racines des Jeux

À la veille des Jeux de Paris, l’exposition L'Olympisme - une invention moderne, un héritage antique explore les racines des premiers Jeux olympiques à la fin du XIXe siècle. Co-commissaire de cette exposition du Louvre, professeur d’archéologie grecque à Sorbonne Université et ancien directeur de l’Ecole française d’Athènes, Alexandre Farnoux, éclaire la filiation parfois dévoyée entre les jeux actuels et leurs ancêtres grecs.

Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir co-commissaire de cette exposition ?

Alexandre Farnoux : Tout a débuté en 2015. Alors en poste à Athènes, j’ai été contacté par le dernier descendant de la famille Gilliéron – une famille suisse vivant en Grèce -, qui m’a proposé de récupérer leurs archives. Cette famille de peintres et de restaurateurs avait travaillé avec les archéologues pour dessiner, restaurer et étudier toute la documentation graphique des grandes découvertes archéologiques en Crète et en Grèce de 1880 à la Seconde Guerre mondiale.

Le matériel récupéré était vaste avec des documents manuscrits, graphiques, photographiques, des outils, des moulages, des tirages, etc. Parmi eux, nous avons découvert, avec Christina Mitsopoulou, archéologue à l’École française d’Athènes et chercheuse à l’université de Thessalie, un ensemble de documents relatifs à la refondation des Jeux olympiques modernes en 1896 : des esquisses pour des affiches, monnaies, billets, timbres et cartes postales, réalisées par Émile Gilliéron, désigné par le roi de Grèce comme dessinateur officiel de ces premiers Jeux à Athènes.

J'ai donc voulu transformer cet intérêt personnel en un projet collectif à travers cette exposition.

L’École française d’Athènes

Fondée en 1846, l’École française d’Athènes est le premier institut de recherche en sciences humaines à l'étranger. Initialement liée à la Villa Médicis, elle se consacre à l'étude concrète de l'hellénisme à travers une analyse sur le terrain des sites décrits dans les sources antiques. Elle fait partie d’un réseau de cinq écoles françaises à l’étranger et offre des stages, des allocations de recherche ou des détachements à des étudiants, doctorants, post-doctorants et enseignants pour des séjours de recherche in situ. Elle dispose de plusieurs maisons de fouilles, équipées de matériel de pointe (drones, lidars, etc.) et d’un personnel scientifique comprenant notamment des topographes et des restaurateurs, ainsi que d’une vaste bibliothèque et un service développé d’archives scientifiques.

L'exposition

Comment vos activités de recherche ont-elles influencé sa conception ?

A. F. : A l’occasion des Jeux olympiques d’Athènes en 2004, j’avais travaillé sur l'archéologie du sport et accumulé une vaste matière scientifique sur les pratiques sportives des Grecs anciens que je n'avais jamais utilisée. Avec Violaine Jeammet, conservatrice en chef au Louvre, et Christina Mitsopoulou, nous avons monté un projet combinant nos expertises complémentaires et ce matériel archéologique en lien avec l'histoire de l'olympisme moderne, en nous appuyant sur les archives d'Émile Gilliéron.

Nous avons présenté notre projet à la présidente du Louvre en 2022, qui nous a permis de créer cette exposition sur l'olympisme.

Que découvre-t-on dans cette exposition ?

A. F. : L’exposition a pour objectif de montrer comment les Jeux olympiques modernes se sont inspirés des sources antiques pour leur refondation, jusqu’à parfois les déformer voire les manipuler. Elle donne, notamment, à voir comment les collections du Louvre ont influencé la création de l'iconographie olympique moderne à travers les esquisses et dessins d’Émile Gilliéron. Inspiré des objets grecs qu'il a découverts dans les galeries du Louvre pendant ses études aux Beaux-Arts de Paris, il a laissé, dans ses archives, son dossier d’élève avec des dessins de reliefs et de vases du musée, qu'il a ensuite utilisés pour créer des timbres, médailles et trophées.

Par ailleurs, nous avons voulu mettre en avant, dans cette exposition, des aspects méconnus de l'olympisme, et notamment la façon dont ce phénomène international, aujourd'hui très commercial et stéréotypé, procède en réalité du savoir en sciences humaines produit par des érudits et des savants. Si Pierre de Coubertin est largement reconnu, d’autres figures importantes, comme Michel Bréal, grande personnalité intellectuelle française, linguiste, helléniste, militant pacifiste, réformateur de l'éducation nationale, sont souvent oubliées, malgré leur rôle crucial. C’est pourtant lui qui, du fond de sa bibliothèque, a inventé la course de marathon, aujourd’hui courue par des millions de personnes dans le monde.

L’exposition révèle aussi comment les préjugés du XIXe siècle ont été projetés sur l’Antiquité de manière trompeuse. Nous montrons par exemple comment l'exclusion des femmes est un parti pris de Pierre de Coubertin qui repose sur une manipulation des sources antiques. Contrairement à ce qu'il prétendait, les femmes participaient à des compétitions sportives dans l’Antiquité, notamment à Olympie en l'honneur de la déesse Héra.

La dernière salle de l’exposition explore la création de l’iconographie olympique et ses détournements au fil du temps. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

A. F. : En relation avec le Musée national de l'histoire de l’immigration qui présente une histoire politique des Jeux, nous avons voulu donner au public les moyens de comprendre, d’analyser et de critiquer les stéréotypes liés à l’olympisme actuel.

Beaucoup d’images ont été exploitées à des fins politiques et commerciales, éloignant l’olympisme moderne des intentions originales de Pierre de Coubertin. La flamme olympique en est un exemple frappant. Bien que la course aux flambeaux existât dans l'Antiquité, elle ne couvrait que de courtes distances pour des rituels religieux. Il s’agissait d’allumer le feu pour cuire la viande du sacrifice. En 1936, la flamme a été réintroduite pour les Jeux de Berlin, manipulée par l'Allemagne nazie pour des raisons de propagande aryenne. Aujourd'hui, il est d’ailleurs surprenant de maintenir ce symbole aux origines problématiques, alors que d'autres éléments controversés, comme le salut olympique, inspiré du salut au sénat romain et détourné par l’Italie fasciste, ont été abandonnés après la Seconde Guerre mondiale.

Par ailleurs, l’image du Discobole de Myron, aujourd’hui préemptée par l'olympisme moderne comme étant la représentation par excellence du sport antique, pose également question : Mussolini, en 1938, en a vendu la meilleure copie connue à Hitler, comme symbole de la race aryenne.

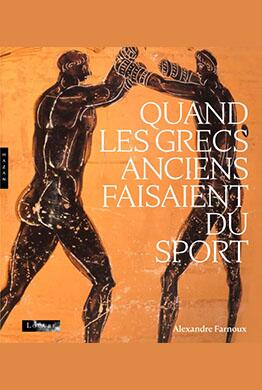

Vous venez de publier le livre Quand les Grecs anciens faisaient du sport. Qu’apprend-on sur le rapport qu’entretenaient les Grecs de l’Antiquité avec le sport ?

A. F. : Dans ce livre, j'explore comment les collections du Louvre et d’autres sources antiques révèlent une toute autre vision de la pratique sportive dans la Grèce ancienne, bien éloignée de nos concepts modernes. Pour les Grecs de l’Antiquité, l'entraînement était une question de santé et d’équilibre. Le sport était aussi étroitement lié à la pratique militaire. Les citoyens, conscrits, fantassins et cavaliers, de 18 à 50 ans, devaient être prêts à défendre leur cité. L’activité physique relevait d’un acte politique. Cette responsabilité civique se reflétait d’ailleurs dans les tombes masculines où l'on trouvait parfois des outils d'entraînement sportif.

Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que l’helléniste Michel Bréal a proposé de créer la course de marathon, comme symbole de la victoire de la démocratie. Inspirée par la bataille de Marathon (490 av. J.-C) durant laquelle les citoyens athéniens ont défendu leur liberté contre la tyrannie, cette course offre un modèle politique au sport qui devait former des citoyens en bonne santé, prêts à défendre la liberté et la démocratie.

Pour finir, rappelons que dans l’Antiquité, la compétition était un acte religieux : les Grecs concouraient pour honorer ensemble les dieux. L’important était de participer et non d’établir des records et des classements. Cela constitue une rupture nette avec le monde contemporain où la notion de performance est devenue centrale au fil du temps.

Alexandre Farnoux

Spécialiste de la Crète minoenne et de Délos, Alexandre Farnoux est professeur en archéologie grecque à la faculté des Lettres de Sorbonne Université et directeur honoraire de l’École Française d’Athènes, après en avoir été le directeur de 2011 à 2019.

Passionné par l’archéologie dès son adolescence, Alexandre Farnoux a été attiré par la recherche de terrain. En tant qu'étudiant, il a travaillé sur des sites archéologiques variés en France, en Angleterre et en Pologne, couvrant des périodes allant de la préhistoire à l'époque médiévale. Parallèlement, il s'est intéressé aux langues anciennes, ce qui l'a naturellement orienté vers l'archéologie et l'histoire de l'art grecques. Il a obtenu une agrégation de lettres classiques et une licence en archéologie avant d’entrer à l’École Normale Supérieure.

Sa thèse réalisée à l’École Française d’Athènes à la fin des années 80, marque le début de sa carrière en Grèce où il continue de travailler régulièrement. Son quotidien, entre Paris et Athènes, conjugue l’étude des textes anciens, l’enseignement et les fouilles archéologiques au plus près des sources.

Propos recueillis par Justine Mathieu

Crédits photo © Christophe Averty