Pourquoi on ne peut pas affirmer que « la pollution transporte le coronavirus »

Cathy Clerbaux, Sorbonne Université

Il y a encore deux mois, comme probablement 4 milliards d’autres personnes, j’étais loin d’imaginer que la pandémie du Covid-19 allait bousculer mon quotidien et les travaux de recherche que je mène avec mon équipe à Sorbonne Université et à l’Université Libre de Bruxelles – nous travaillons sur la surveillance des concentrations des gaz dans l’atmosphère, à partir d’observations obtenues par satellite.

Dès le début de la pandémie, comme d’autres scientifiques et en collaboration avec les agences spatiales, nous avons pu documenter la baisse de la pollution associée à la chute de l’activité économique et à la limitation des déplacements.

Dans le contexte anxiogène de la propagation rapide du virus, une étude de scientifiques italiens a jeté le trouble : elle estime que la pollution de l’air pourrait accélérer la propagation du SARS-CoV-2, en partant du constat que la pandémie a démarré à Wuhan (Chine) et dans la vallée du Pô (Italie), deux régions notoirement très polluées.

Les médias ont largement diffusé cette information ; et mes collègues et moi-même, parce que nous travaillons sur la pollution, avons été amenés à commenter, dans l’urgence, si « oui ou non, la pollution de l’air est une autoroute pour le coronavirus »…

L’idée sous-jacente étant que, comme les stratégies mises en place par les différents pays pour limiter la propagation du virus se basent sur les mesures sanitaires de distanciation sociale, si le virus peut être transporté par les particules, chacun pourrait être infecté à une distance bien supérieure à celle de 1 à 2 mètres qui est la recommandation actuelle.

Dans un contexte où les vecteurs de propagation du virus restent encore mal connus, il est important de faire le point sur la fiabilité de ces informations.

Avant de revenir sur cette hypothèse, voyons d’abord d’où viennent les particules en général, comment elles sont transportées, et leurs impacts sur la santé en fonction de la localisation géographique.

D’où viennent les particules, où vont-elles ?

L’atmosphère terrestre est chargée de particules (PM) invisibles à l’œil nu, mais que vous pouvez parfois apercevoir dans le noir, par exemple, si vous allumez un faisceau de lumière et que les particules réfléchissent les rayons lumineux.

Seules les particules d’une taille supérieure à 40 microns (µm) sont visibles à l’œil nu alors qu’il faut un équipement spécialisé pour les détecter si elles sont plus petites, comme les PM10 (10 µm) ou PM2,5 (2,5 µm). Ces particules (ou aérosols) sont constituées d’un mélange complexe de particules solides et liquides, combinaison de substances organiques et inorganiques en suspension dans l’air ; elles peuvent provenir de phénomènes naturels (sable, cendre volcanique, embruns marins ou brouillard) ou sont imputables aux activités humaines (essentiellement liées à la combustion de fuels fossiles).

Les sulfates, les nitrates, l’ammoniac, le carbone suie, les poussières minérales, le chlorure de sodium, et les gouttelettes d’eau constituent les principaux composants des PM. Certaines particules sont émises directement dans l’atmosphère, tandis que d’autres se forment à partir de composants gazeux émis (qu’on appelle alors « précurseurs de particules »).

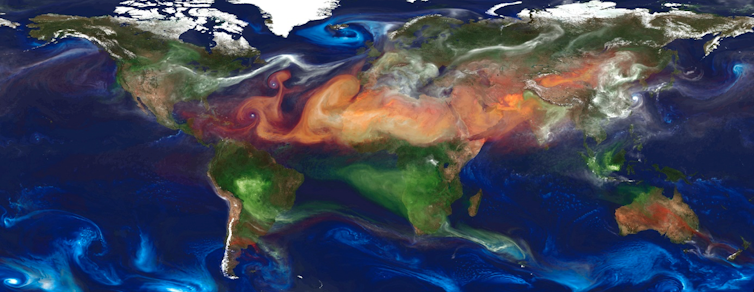

Ces particules sont facilement transportées par les vents et peuvent parfois parcourir des milliers de kilomètres avant de se dissiper, ou d’être déposées sur le sol par le vent ou la pluie. Pensez par exemple au sable du Sahara, qu’on retrouve de temps en temps sur les pare-brise des voitures, ou aux fumées qui obscurcissent le ciel parfois très loin des zones où se déroulent les grands incendies qui ravagent certaines régions.

L’impact des particules sur la santé

Les particules sont une des composantes de la pollution de l’air, en combinaison avec d’autres gaz polluants comme l’ozone, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre. Ces gaz sont présents au-dessus des villes, en quantités variables en fonction des saisons et de l’état des technologiques en termes de transport, industries, chauffage et pratiques d’agriculture dans les environs.

Dans les zones urbaines densément peuplées, comme l’axe Wuhan-Pékin où se trouvent encore de nombreuses industries et de systèmes de chauffage basés sur le charbon, ou bien la vallée italienne du Pô – un hub industriel entouré de montagnes qui bloquent la dispersion de la pollution –, nos observations satellites montrent en effet des concentrations de polluants élevées en permanence.

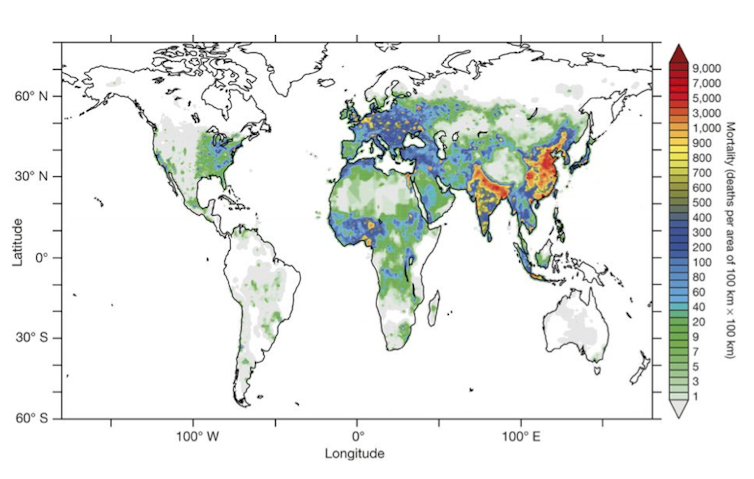

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution atmosphérique tue actuellement plus de 4 millions de personnes par an (c’est plus que le cholestérol) ; les projections indiquent que 6,5 millions de personnes seront touchées en 2050.

Les niveaux de pollution sont très inégalement répartis sur le globe (l’Asie étant la plus touchée), et chaque individu est affecté différemment par les épisodes de pollution. En moyenne, un adulte inhale environ 10 litres d’air par minute et jusqu’à 100 litres lors d’activités sportives. Les études épidémiologiques montrent que, parmi tous les polluants, les particules sont les plus nocives, mais les effets de l’action combinée de différents polluants sont encore mal connus, et on sait aussi que la dangerosité dépend de la composition et de la dimension des particules en présence.

En fonction de leur taille, les particules pénètrent dans l’organisme et franchissent différentes barrières : ainsi les PM10 peuvent se loger dans les poumons, et celles d’un diamètre de 2,5 microns ou moins peuvent aussi franchir la barrière pulmonaire et pénétrer dans le système sanguin. L’exposition chronique aux particules contribue au risque de développer des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que le cancer du poumon. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sont les plus vulnérables.

présentée ainsi sur le site de la Radio télévision belge francophone (RTBF) :

« C’est une étude très sérieuse menée conjointement par l’Université de Bologne et celle de Bari qui émet cette hypothèse, le nouveau coronavirus aurait été boosté dans sa propagation par la pollution de l’air et plus précisément par certaines particules fines très présentes dans les zones polluées de Wuhan, mais également de Lombardie, d’Emilie-Romagne et d’autres centres urbains. »

Ces travaux ont fait le buzz en ligne et dans la presse… et ont même été cités dans The Conversation !

Après un contact avec un journaliste de la RTBF qui me demandait de commenter cette nouvelle, j’ai donc récupéré l’article des collègues italiens pour préparer l’interview.

J’ai alors réalisé qu’il s’agissait d’une « note », pas d’un article scientifique évalué par les pairs, comme il est d’usage dans la recherche. De plus ce texte n’apporte rien de nouveau : il résume une dizaine d’autres articles qui étudient les corrélations entre les niveaux de particules et occurrences de contaminations à différents virus, comme la rougeole, etc. Ce qui, quand on y réfléchit, est assez logique : les organismes déjà affaiblis par la pollution vont avoir d’autant plus de mal à gérer une attaque virale.

Comment évaluer une « bonne publication » ?

En voyant la surprise du journaliste quand je lui ai expliqué que ce n’était pas une étude sérieuse et que rien ne permettait d’affirmer que « la pollution transporte le Covid-19 », j’ai constaté qu’il ne savait pas comment les chercheurs valorisent leurs travaux au travers des publications scientifiques, afin les partager auprès d’une large communauté d’autres chercheurs qui travaillent dans des domaines connexes.

Pour rédiger une publication, il s’agit d’abord d’obéir à des contraintes de style et de forme, un peu comme pour les dissertations scolaires : résumé, introduction qui présente le contexte, description de la méthodologie, résultats obtenus, et conclusion. Après avoir rédigé le manuscrit, l’étape suivante consiste à choisir la revue qui donnera un maximum de visibilité aux résultats que le chercheur désire partager avec ses pairs.

Les revues scientifiques dans lesquelles paraissent ces articles sont nombreuses, et pas toutes du même calibre.

Il est très difficile par exemple de publier dans Science et Nature, deux revues scientifiques très renommées et multidisciplinaires. Il y a des dizaines d’autres revues dans chaque discipline, plus ou moins bien notées. Comment savoir si une revue est bien notée ou pas ? On peut regarder son « facteur d’impact » (impact factor, IF). Celui-ci permet d’estimer la visibilité de la revue scientifique. Il s’agit du nombre moyen de citations de chaque article publié dans cette revue. Ces facteurs d’impact sont publiés chaque année, et chacun dans sa discipline connaît la valeur des revues.

Une fois l’article soumis, l’éditeur responsable va l’envoyer à deux ou trois rapporteurs, qui sont des chercheurs spécialistes du sujet. Ils vont en faire une évaluation critique, demander des éclaircissements, et faire des suggestions d’améliorations, ou alors demander une révision complète ; voire refuser la publication s’ils ne sont pas convaincus par les résultats obtenus.

Après l’étape de révision, l’éditeur invite les auteurs à répondre aux critiques et, en fonction des réponses, l’éditeur décide si l’article, dans sa version améliorée à la suite des critiques, sera publié. Cette procédure est longue (plusieurs mois) et stressante, surtout si la publication porte sur un sujet chaud pour lequel plusieurs équipes scientifiques sont en compétition.

Une corrélation probable

Les journalistes et les scientifiques ont le même but : fournir une information correcte au plus grand nombre. Mais leurs échelles de temps et leurs méthodes différent.

Une catastrophe planétaire comme la pandémie du Covid-19 – qui requiert des informations fiables sur des échelles de temps très courtes – complique la donne : l’information circule aussi vite que le virus, avant de pouvoir être validée par le circuit normal des publications scientifiques. De très nombreux articles fleurissent ainsi sur des plates-formes ouvertes, avant d’avoir pu être validés par des pairs, comme l’exigent les revues à comité de lecture.

Dans l’état des connaissances scientifiques actuelles, répétons-le, on ne sait pas si le virus se propage dans l’air autrement que via les gouttelettes de salive ; il n’y a pas d’étude scientifique qui confirmerait que la pollution accélère la diffusion du coronavirus, en le transportant plus loin que la distance sociale recommandée.

En revanche, de nombreuses études établissent que la pollution impacte la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. De ce fait, une corrélation entre les taux de pollution et le nombre de morts liés au Covid-19 est probable, et pourra être mieux documentée par les scientifiques à la fin de la pandémie.

Cathy Clerbaux, Directrice de recherche au CNRS, laboratoire LATMOS, Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.