Le manifeste, un objet genré ?

Frédéric Regard, Sorbonne Université et Anne Tomiche, Sorbonne Université

Manifeste : ce substantif masculin, issu de l’italien « manifesto » (déclaration ou affiche mises en évidence), lui-même du latin manifestus (adj. : ce qui est palpable), en est venu à désigner une forme discursive dans une tradition, politique et artistique, largement masculine : le Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, le Manifeste du futurisme de Filippo Tommaso Marinetti, les Manifestes dada de Tristan Tzara, les Manifestes du surréalisme d’André Breton…

Comment se sont construites la pensée et l’histoire de cette forme ? Notre approche, dictée par les « études de genre » qui se sont développées depuis les années 1970, nous permettra de montrer comment cette tradition des manifestes est une construction, marquée par des rapports de domination entre les sexes ; de repenser autrement la tradition ; et enfin de réfléchir à la fascination que continue d’exercer le genre du manifeste pour l’expression de revendications liées à des inégalités de genre.

Le manifeste stricto sensu

La réflexion théorique sur la forme discursive du manifeste date, dans la critique francophone, de 1980 : depuis, la critique distingue les « manifestes stricto sensu » des autres formes manifestaires ayant produit un « effet de manifeste », c’est-à-dire de ces objets (tableaux, films, préfaces, catalogues d’exposition, etc.) ayant été reçus comme des manifestes.

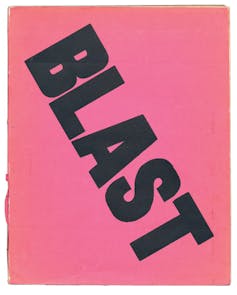

Émergeant dans la seconde moitié du XIXe siècle pour se cristalliser dans la première moitié du XXe, le « manifeste stricto sensu » est un texte se désignant comme tel, souvent bref, publié au nom d’un mouvement, d’un groupe ou d’un parti. Il est généralement associé aux premières avant-gardes artistiques.

Même si les avant-gardes n’ont pas inventé le « manifeste artistique » (ni la forme ni le terme) – que l’on songe par exemple à la Défense de la poésie de Shelley en 1821, ou encore au Manifeste de la jeune littérature de Jules Janin en 1834, réponse au Manifeste contre la littérature facile de Désiré Nisard (1833) –, elles l’ont utilisé d’une façon systématique et jusque là inédite. Elles sont, de plus, les premières à avoir tenu un discours sur la forme : Marinetti revendiquait explicitement « un art de faire les manifestes », qu’il faisait reposer sur l’accusation, l’insulte et la violence. En cela, le fondateur italien du « futurisme » a construit un modèle générique qui est devenu le modèle pour penser les « manifestes stricto sensu », dont le « manifeste d’avant-garde » est alors devenu paradigme de référence.

On peut résumer ainsi les caractéristiques de cette forme : le refus d’un « avant » se doublant de la revendication d’un « à venir » meilleur ; l’énonciation d’un collectif, l’« à venir » étant un avenir du commun, d’une communauté ; la rhétorique de la violence, ou à tout le moins de la provocation ; la diffusion à grande échelle, puisque de son étymologie le manifeste garde comme signe définitoire la nécessité d’une grande visibilité.

Ce modèle, tel qu’il a été pensé à partir de Marinetti, est explicitement revendiqué comme masculin, un masculin qu’il est d’ailleurs impossible de dissocier du contexte idéologique fasciste. Le futurisme italien est, comme les autres avant-gardes, un club d’hommes ; il est par ailleurs organisé autour d’un chef tapageur et misogyne ; « l’art de faire des manifestes » se construit sur la glorification d’une virilité guerrière et, corollairement, sur le mépris de la femme.

La formulation du « Manifeste de fondation » est célèbre : « Nous voulons glorifier la guerre […] et le mépris de la femme ». Est valorisée la force virile et saine, sa vitalité, par opposition à la faiblesse et à la langueur pathologiques qui caractérisent « la féminité ». Même si les formulations sont largement atténuées, un semblable « mépris de la femme » se retrouve dans les manifestes vorticistes, dadaïstes et surréalistes. En cela, la forme générique du manifeste est à penser dans le cadre d’une histoire genrée des formes littéraires et artistiques, dans laquelle certains genres (littéraires et artistiques) ont été assignés, à une époque donnée, à un genre sexué ou à l’autre, et modélisés par des critères de genre.

La contestation d’un modèle genré

C’est pourquoi il importe de souligner que la dimension genrée de ce modèle a été contestée à l’époque même du futurisme, et précisément sous la forme de manifestes, par deux femmes proches du mouvement : la Française Valentine de Saint-Point, dans un « Manifeste de la femme futuriste » (1912), et la Britannique Mina Loy, qui écrit en 1914 un « Manifeste féministe ».

Les deux textes ont en commun d’être « marinettiens » dans leur ton et leur dynamique. Formules lapidaires et violentes, condamnations et assertions péremptoires, exhortations sonnent presque comme une reprise parodique du modèle. Mais ils ont surtout en commun de contester le virilisme du modèle. Tous deux ébranlent les clichés de la femme fatale et fragile, le premier en revendiquant une virilité pour les femmes comme pour les hommes, le second en dénonçant la « vertu » et la « virginité » comme constructions culturelles. Toutefois, leur position énonciatrice rend difficile leur contestation du modèle marinettien : Saint-Point, dont le texte est approuvé par Marinetti, reste prisonnière d’une valorisation d’une virilité définie par la violence. Quant à Loy, son manifeste reste inédit jusqu’en 1982.

Le modèle paradigmatique étant lui-même pensé comme masculin et viril, on comprend aisément que l’histoire des manifestes se soit longtemps déclinée au masculin. Le manifeste de Marinetti est ainsi devenu un « manifeste hégémonique », qui s’est construit dans le cadre d’une « masculinité hégémonique » (R. W. Connell), et qui a contribué à l’exclusion de bon nombre de manifestes de femmes, et plus largement des manifestes de tous et toutes les exclu·e·s du modèle normatif : manifestes de gays, lesbiennes, queer, trans, etc. L’exclusion du manifeste de genre – c’est-à-dire du manifeste qui porte des revendications liées aux inégalités de genre et à la remise en question des catégories de genre – est donc paradoxalement au fondement même de la construction de la tradition du manifeste. Repenser une histoire genrée des manifestes, c’est donc à la fois penser les mécanismes de l’exclusion et redonner leur place aux exclu·e·s sans les rabattre sur le paradigme dominant. Construire des contre-canons, comme en témoigne nombre d’anthologies récentes.

Certains des textes de ces contre-canons peuvent ressembler fortement à la forme « canonique » du « manifeste d’avant-garde », en particulier dans la rhétorique de la violence. Le « SCUM Manifesto » (Manifeste de la « Société pour couper les couilles des hommes ») de Valerie Solanas en 1967 ou le « DYKE Manifesto » (Manifeste des gouines) des Lesbian Avengers en 1993 l’illustrent à l’extrême.

Mais une perspective genrée permet de mettre en relief la spécificité du fonctionnement de cette violence, qui est d’abord celle de la colère, de la rage, contre une société qui méprise et opprime celles et ceux dont le manifeste veut faire entendre la voix. L’enjeu de la violence de ces manifestes féministes et post-féministes, c’est le retournement contre leurs auteurs d’une violence dirigée à l’origine contre les manifestaires, traitées injurieusement de « scum » (déchet, foutre) ou de « dyke » (gouine). Féministes, post-féministes, queer, trans – ripostent de la sorte au modèle canonique du « manifeste stricto sensu », en retournant les armes rhétoriques du modèle contre lui-même. Coups de canon contre le canon, contre-canons en somme, et retournement du stigmate.

Trouver une voix à soi

D’autres textes peuvent, au contraire, s’écarter fortement de la forme « canonique » du « manifeste stricto sensu », et mettre en œuvre une autre façon de positionner une revendication collective et la voix qui la porte. On peut mettre le modèle « canonique » en regard du « contre-modèle » que constituent, à l’époque même des mouvements de l’avant-garde historique, des textes comme Une chambre à soi ou Trois guinées de Virginia Woolf, que la critique ne qualifie généralement pas de « manifestes » mais d’« essais ».

Si la finalité d’Une chambre à soi peut être rapprochée de celle du manifeste (une condamnation des structures sociales patriarcales qui ont interdit aux femmes l’accès à la création ; la revendication de la possibilité pour les femmes de pouvoir écrire, et pour cela leur permettre d’avoir, matériellement et symboliquement, le lieu pour le faire), le texte de Woolf s’en distingue radicalement dans la nature et les modalités de son positionnement : l’enjeu du texte est de proposer une autre façon de se positionner dans l’espace de la culture masculine.

Il s’agit de ne pas reproduire les oppositions binaires qui assignent chacun et chacune à résidence, de définir plutôt une « dysposition » qui ne fige rien. L’enjeu n’est plus alors de faire émerger un « nous » et de le définir – « nous, les jeunes, les forts et les vivants futuristes », we « angry Dykes », « we, as transfeminists » ; il est pour chacune de pouvoir trouver une voix à soi, « a voice of one’s own », pourrait-on dire.

En ce sens, le manifeste est toujours une opération poétique, pas seulement lorsqu’il inclut des poèmes ou expérimente avec des types d’écriture : en visant à une déstabilisation des codes de l’expression, le manifeste est toujours en quelque sorte un événement « littéraire ».

Penser les « essais » de Woolf comme des contre-modèles du manifeste hégémonique éclaire autrement l’histoire de la forme du manifeste, en tant que positionnement dans un espace qui, historiquement, est celui de la culture patriarcale, ce qui conduit aussi à reconsidérer certaines filiations et certains héritages. Des « Réflexions sur le mariage » de Mary Astell, de la « Défense des droits de la femme » de Mary Wollstonecraft, de la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » d’Olympe de Gouges, ou de la « Déclaration de sentiments » d’Elizabeth Cady Stanton, jusqu’au « Rire de la Méduse » d’Hélène Cixous, aux Guérillères de Monique Wittig ou à la King Kong Théorie de Virginie Despentes, s’esquisse une tout autre tradition de manifestes que celle du manifeste stricto sensu.

Pourquoi, dès lors, le genre du manifeste, sous toutes ses formes, exerce-t-il encore à ce jour un attrait mythique sans cesse réactualisé ? Pourquoi, pour le manifeste de genre, contre-attaquer une forme hégémonique tout en s’efforçant d’en préserver les traits génériques ? C’est selon nous que le temps du manifeste, tout particulièrement du manifeste de genre, parce qu’il est le temps de l’advenue d’une communauté, est le temps de l’utopie. Non d’une construction imaginaire et irréaliste, formant quelque contrepoint fictif et illusoire au monde tel qu’il est. Mais d’une visée de transformation concrète de la réalité, inclinant de la sorte le sujet à l’action, à poser la première pierre d’une communauté à venir.

Qu’est-ce à dire ? Contrairement au manifeste politique dont Marx et Engels ont gravé la matrice révolutionnaire en interpellant une classe économique précise, les ouvriers et les paysans, le manifeste de genre cherche à aimanter une communauté qui ne précède pas l’appel et reste en quelque sorte « désoeuvrée ». Le manifeste politique traditionnel s’articule sur un ensemble de valeurs et de normes partagées (celles des prolétaires) ; le manifeste qui porte des revendications liées aux inégalités de genre fait quant à lui un saut en direction de valeurs dont les fondements ne sont pas encore institutionnalisés, qui forment un horizon plus qu’un point de départ, une ligne de fuite plus qu’une fondation.

En cela, le manifeste de genre se conçoit comme une machine à « désessentialiser » le genre, c’est-à-dire aussi comme un opérateur de pluralisation du singulier.

Frédéric Regard et Anne Tomiche copilotent l’Initiative Genre de Sorbonne Université. Ils travaillent à un ouvrage collectif intitulé « Genre et Manifeste », à paraître aux SUP (Sorbonne Université Presses) au début 2022. Cet article présente quelques aspects de leur propos.![]()

Frédéric Regard, Professeur de littérature anglaise, Sorbonne Université et Anne Tomiche, Professeure de Littérature générale et comparée, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.