Franck Lartaud : « Les coraux d’eau froide sont les grands oubliés »

Depuis plus de dix ans, Franck Lartaud, maître de conférences à Sorbonne Université et chercheur à l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, explore les canyons sous-marins de la Méditerranée. Ses travaux se concentrent sur les coraux d’eau froide et l’impact croissant de la pollution plastique, notamment les microplastiques.

Comment en êtes-vous venu à travailler sur les coraux d’eau froide ?

Franck Lartaud : C’est en arrivant à l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, en 2010, que j’ai commencé à m’intéresser aux coraux d’eau froide. À cette époque, le Parc naturel marin du Golfe du Lion était en cours de création. On parlait alors très peu de ces récifs profonds, encore largement inexplorés. Il y avait tout à faire : cartographier, décrire, comprendre leur fonctionnement.

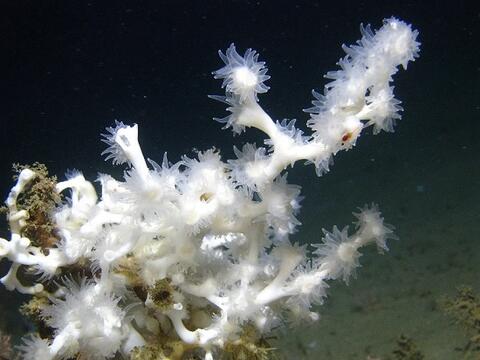

Très vite, j’ai été fasciné par ces coraux méconnus, comme les Desmophyllum pertusum (voir photo d'illustration). Ils poussent à plusieurs centaines de mètres de profondeur, souvent dans des canyons et monts sous-marins. Ces zones sont propices aux courants marins, qui transportent la matière organique nécessaire à leur survie.

En quoi ces coraux sont-ils importants pour les écosystèmes marins ?

F.L. : Ces coraux d’eau froide forment des structures complexes, des récifs entiers qui deviennent des habitats essentiels pour beaucoup d’espèces : poissons, crustacés, invertébrés… Ce sont des espèces ingénieures, qui modèlent leur environnement et soutiennent une biodiversité riche et fonctionnelle.

On connaît mieux les récifs tropicaux pour leurs services écosystémiques — tourisme, pêche, protection côtière — mais les récifs profonds assurent aussi des fonctions vitales, y compris dans les chaînes alimentaires marines profondes. Et comme ils sont situés dans des zones de pêche, ils sont directement liés à l’économie halieutique, même s’ils sont souvent négligés. Le problème, c’est qu’ils poussent très lentement. Quelques millimètres par an, dans les meilleurs cas. Une perturbation met des siècles à être compensée.

Quel est le lien entre les plastiques et les récifs que vous étudiez ?

F.L. : En plongée dans les canyons sous-marins, notamment au large de Banyuls, on a commencé à observer de plus en plus de déchets plastiques : sacs, filets, bouteilles, accrochés aux colonies de coraux, parfois à 500 ou 1 000 mètres de profondeur. On parle de plusieurs milliers de déchets par kilomètre carré dans certaines zones ! Les macroplastiques, comme les sacs, peuvent étouffer les coraux, bloquer l’accès à leur nourriture et réduire leur oxygénation. Les microplastiques, quant à eux, sont capturés puis rejetés, mais cela demande beaucoup d’énergie aux coraux.

On a mesuré que 90 % des particules capturées étaient rejetées sous 24 heures. Mais c’est un stress énorme qui affaiblit durablement leur organisme.

Que se passe-t-il concrètement dans les tissus du corail ?

F.L. : Lorsqu’un corail capte des microplastiques, il active des mécanismes de défense : production de mucus, contraction des tentacules, rejet actif. Cela perturbe son comportement alimentaire, ralentit sa croissance et le rend plus vulnérable aux infections. On voit des effets jusque dans la composition de son microbiote, avec des changements de flore bactérienne.

Le corail perd son équilibre. Et ce déséquilibre ouvre la porte à des pathogènes opportunistes, comme des bactéries. Ce n’est pas une contamination massive, mais une fragilisation profonde.

Vous menez aussi des expériences en laboratoire. Pouvez-vous nous en parler ?

F.L. : Nous avons conçu des aquariums expérimentaux qui reproduisent les conditions des grands fonds : température, obscurité, courant, salinité… On y introduit des microplastiques fluorescents, de tailles variées, pour observer leur comportement et leurs effets.

Nous mesurons la croissance des coraux, leur comportement de capture, leurs réserves énergétiques, et même l’expression de certains gènes liés au stress ou à l’immunité. L’objectif est d’avoir une approche multi-échelle, du métabolisme cellulaire jusqu’à la dynamique de la colonie. On essaie aussi de simuler des expositions ponctuelles, comme lors d’un épisode orageux ou d’un rejet massif de particules, pour voir la capacité d’adaptation des coraux.

Ce que nous essayons de faire, c’est de rendre visible l’invisible.

Vous travaillez également avec des moules comme bio-indicateurs…

F.L. : Tout à fait, les bivalves, comme les moules ou les huîtres, sont d’excellents bio-capteurs. Ils filtrent l’eau et accumulent les particules présentes, y compris les microplastiques. En les analysant, on peut avoir une image précise de la pollution locale, y compris pour les particules trop petites pour être détectées par les outils classiques.

Avec la start up Plastic at Sea, nous avons lancé une thèse CIFRE pour développer ces indicateurs, aussi bien en mer qu’en rivière, avec des moules d’eau douce. C’est une solution simple, peu coûteuse et particulièrement efficace pour suivre les tendances de pollution dans le temps et l’espace.

Peut-on encore restaurer les récifs détruits ?

F.L. : C’est difficile, mais possible. Nous participons à un projet européen de restauration de récifs profonds. L’idée est d’identifier des zones dégradées, de tester le repiquage, la colonisation assistée et de proposer des stratégies de protection adaptées.

Mais attention, on parle de récifs qui mettent des siècles à se former. Ce qu’on fait aujourd’hui, c’est pour les générations futures. Il faut accepter cette longue temporalité, tout en répondant aux attentes pressantes des gestionnaires.

Vous travaillez aussi avec les pêcheurs. Comment se passe cette cohabitation ?

F.L. : Au début, les relations étaient tendues. Les pêcheurs disaient : « Ce n’est pas notre faute ». Aujourd’hui, grâce au dialogue, à l’explication des données, beaucoup sont prêts à travailler avec nous. On essaie de co-construire des zones de compromis, de minimiser les conflits d’usage, et parfois même d’explorer des alternatives au chalutage. On ne peut rien imposer de manière autoritaire. Il faut construire la conservation avec les acteurs locaux, et pas contre eux.

Et sur le plan politique ? Quelles avancées ? Quels blocages ?

F.L. : Nous transmettons nos données aux gestionnaires, aux parcs naturels, à l’Office français de la biodiversité, et aux autorités maritimes. Cela a permis de créer des zones de protection forte, par exemple dans certains canyons méditerranéens.

Mais les zones transfrontalières, comme entre la France et l’Espagne, posent problème. Il existe des zones grises juridiquement, où aucun pays ne peut vraiment agir. Et dans ces espaces, les protections sont parfois purement théoriques.

Ce que nous essayons de faire, c’est de rendre visible l’invisible. Montrer que ces écosystèmes, aussi discrets soient-ils, méritent d’être protégés. Et qu’on peut encore agir, expérimenter, démontrer, même à petite échelle. Si on arrive à montrer qu’une restauration locale fonctionne, cela peut devenir un modèle reproductible ailleurs. Et c’est comme ça, par petits pas, qu’on avance.

Propos recueillis par Pauline Ponchaux

Franck Lartaud, chercheur à l'OOB, s'intéresse aux coraux d'eau froide et à l'impact des microplastiques