Et si l’avenir de la santé reposait sur une alliance inédite entre sciences, humanités et engagement sociétal ?

L'Institut de Santé Globale de l'Alliance Sorbonne Université (ASU-GHI Global Health Institute) a pour mission de favoriser la recherche interdisciplinaire sur les défis sanitaires à l’échelle mondiale. Il a pour ambition de rassembler les expertises scientifiques, médicales et sociales afin de relever les grands défis de santé du XXIe siècle.

Rencontre avec Juan-Fernando Ramirez et Jean-Michel Oppert, représentant le comité de direction de l'ASU-GHI

Dans quel contexte l'Institut de Santé Globale a-t-il été constitué ?

Juan-Fernando Ramirez : L’Institut de Santé Globale de l‘Alliance Sorbonne Université (ASU-GHI) a pour ambition d’améliorer l’accès aux soins, la prévention et l’équité en santé en adoptant une approche systémique et participative. Il regroupe les expertises complémentaires des trois Facultés de Sorbonne Université, du Muséum National d’Histoire Naturelle, de l’INSEAD, de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Technologie de Compiègne, en partenariat avec de nombreuses institutions de recherche européennes et internationales. Notre acronyme ASU-GHI évoque un "Meilleur Futur" en japonais, symbolisant notre engagement pour une santé globale et durable, pour et par la société.

Depuis plusieurs décennies, la conception de la santé évolue. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la définit désormais comme un état complet de bien-être physique, psychique et social, dépassant la simple « absence de maladie ». De plus, la pandémie de COVID-19 a souligné l’importance d’une approche intégrative et multisectorielle, dépassant la stricte échelle de l’organisme humain pour inclure son environnement biotique et abiotique. Cette vision est essentielle pour répondre aux défis contemporains, notamment la sécurité sanitaire des aliments, la lutte contre les zoonoses et l’antibio-résistance.

Face à ces enjeux, l’ASU considère que la recherche en santé ne peut plus être cloisonnée en spécialités isolées. Il est indispensable d’adopter une approche interdisciplinaire et interconnectée, tenant compte des interactions complexes entre maladies, conditions de vie et déterminants de la santé. Le caractère unique de l’ASU permet cette complémentarité nécessaire pour aborder la santé globale avec une vision holistique.

L’approche globale de la santé, développée depuis la fin des années 2000, cherche à intégrer les dimensions biologiques, écologiques, sociales et économiques qui influencent la santé. Promouvant l’égalité d’accès aux soins, elle dépasse les frontières nationales et repose sur le développement de nouvelles collaborations scientifiques internationales. Cette vision impose une recherche transdisciplinaire, dépassant l’organisation traditionnelle en silos, afin de mieux comprendre et anticiper les phénomènes de santé.

L’ASU-GHI vise donc, en mettant l’accent sur la prévention, à promouvoir l’équité en santé et l’accès aux soins de qualité pour tous. Pour atteindre ces objectifs, il s’appuie d’une part par la prise en compte globale des déterminants de la santé, avec ces composantes biomédicales, sociales, économiques, technologies et environnementaux, politiques. Cette approche est soutenue par le savoir être et faire des membres de l’ASU qui lui donnent un caractère transdisciplinaire unique. Et d’autre part, globale, par le caractère transnational que nous donne le réseau de partenaires internationaux (4EU+, FIOCRUZ au Brasil, UNAM au Mexico, IIT Dehli, U15 au Canada, NTY – Singapour , Todai au Japon, INRB RDC etc).

Comment se traduit concrètement l'interdisciplinarité au sein de l'Institut ?

J.F.R. : L'identité structurelle de l’ASU-GHI repose sur la détermination d'un socle et d'une finalité commune, l’accès aux soins, et sur l’identification des domaines d’excellence de l’ASU en santé globale, à partir de recommandations d’experts et validée par une étude bibliométrique, qui a permis de dégager les quatre axes prioritaires de l’Institut :

- Santé et Environnement,

- Autonomie, Vieillissement, Vulnérabilité,

- Cancer,

- Nutrition.

Tous envisagés à travers le prisme des humanités biomédicales, de l’économie de la santé, de la santé digitale et des technologies.

Les collaborations de l’institut avec de nombreuses structures au sein de l’ASU valorisent les contributions significatives des acteurs de la santé globale, tout en augmentant la visibilité des projets et des personnes qui y sont impliquées.

Quels sont les objectifs de l’institut ?

Jean-Michel Oppert : L’Institut a pour objectif de promouvoir une recherche transdisciplinaire innovante en facilitant la collaboration entre chercheurs de l’ASU et des institutions partenaires concernées, de soutenir la production de connaissances originales pouvant avoir des applications pratiques, de favoriser la mise en place de nouvelles formations dans les domaines de recherche d’intérêt, de communiquer sur les besoins des populations en matière de santé afin d’aider à la prise de décision et à l’élaboration de politiques publiques de santé globale.

À court terme, l’Institut priorisera la faisabilité et l’attractivité de ses recherches, afin de déployer et livrer à mi-parcours un projet scientifique structuré autour de l’approche globale d’une thématique envisagée dans son interconnexion avec les autres thématiques identifiées. Ainsi la vulnérabilité chez les jeunes adultes doit être envisagée en relation avec la nutrition dans les environnements urbains ; de même l’exploration du lien entre santé mentale et autonomie des populations vulnérables ne peut se faire sans une étude des conditions d’accès à la culture et aux technologies. Notre stratégie consiste à proposer une croissance par pallier, évitant la dilution sur plusieurs sujets, afin de soutenir la visibilité et la crédibilité de notre modèle. La création de l’Institut de Santé Globale reflète l'engagement fort des communautés de l'ASU en faveur de la recherche, de la formation et de la communication en matière de santé, leviers essentiels pour transformer nos connaissances, pratiques et comportements. Cette structure inédite permettra de proposer des projets concrets à fort impact scientifique et social tout en favorisant des initiatives novatrices qui n'auraient pu voir le jour sans elle.

Par le développement de ces objectifs l’ASU-GHI va contribuer au rayonnement de l’ASU : notre objectif étant de communiquer pour mieux faire connaître et reconnaître les besoins en santé globale des populations, notre action visera à accroître la visibilité et l’impact international des travaux scientifiques et des formations développées par l’ASU-GHI grâce aux relations établies avec nos partenaires au sein de l’ASU, de l’Alliance 4EU+ et de l’UDICE. Notre positionnement international ouvrira des perspectives de choix à nos étudiants en termes de stages mais également de mobilité. Enfin, la collaboration avec le programme SOUND amplifiera la diffusion et la vulgarisation des savoirs scientifiques auprès de vastes publics en combinant arts, actions de médiation et sciences.

Quels axes/enjeux de recherche avez-vous définis ?

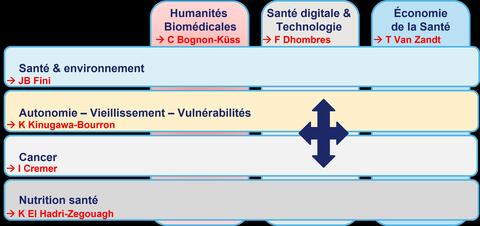

J.M.O.. : L’ASU-GHI articule 4 axes horizontaux avec 3 axes verticaux (Figure 1), autour d'un socle commun visant à améliorer l’accès aux soins, la prévention et l'équité en santé. Les axes horizontaux associent les thématiques « Santé et environnement », « Autonomie, vieillissement, vulnérabilité », « Cancer », « Nutrition ». Les axes verticaux correspondent à l’implication - au sein et entre les axes transversaux – des domaines thématiques des « Humanités bio-médicales », de l’« Economie de la santé » et de la « Santé digitale et des technologies ».

Les thématiques déployées dans ces axes représentent non seulement des enjeux majeurs en termes de santé globale mais également des domaines à fort impact scientifique dans lesquels l’expertise et l’excellence de l’ASU sont reconnues. Leur identification résulte de discussions entre experts des trois Facultés de SU et des membres concernés de l’ASU, appuyées par une étude bibliométrique réalisée en vue de l’élaboration de l’Institut (Annexe 1). Au sein de cette approche matricielle et systémique, nos experts ont identifié comme sujets clés pouvant servir de fil conducteur : l’engagement (biais décisionnels, barrières socio-linguistiques, accès aux droits, formation des personnes et littératie en santé), les politiques de santé (formation des professionnels) et la promotion de la santé auprès du jeune public.

Axes horizontaux

Santé et Environnement :

Les priorités identifiées sont :

- les liens entre maladies infectieuses (transmissibles) et non infectieuses (non communicable diseases, NCDs) ;

- l’impact du climat sur la santé, et particulièrement sur nos systèmes de défense, pour lequel le suivi épidémiologique et le suivi environnemental doivent être réalisés en parallèle ;

- l’harmonisation des méthodes d’échantillonnage, de détection et de mesure de nombreuses expositions environnementales (air, eau, pollution intérieure...), et l’affinage des modèles ou seuils utilisés pour passer de l’échelle individuelle à populationnelle ;

- l’efficience et le coût des interventions (types campagnes ciblées vs campagnes globales) doivent être évalués.

Autonomie-Vieillissement-Vulnérabilités :

Afin d’éviter un focus organo-centrique, ou purement nosologique, nous considérons que l’enjeu est de contribuer à l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité, qu’elle soit liée aux maladies, au handicap, au vieillissement ou aux conditions de vie. L’étude des évolutions individuelles et des trajectoires de vie de l’enfance au grand âge doit permettre d’évaluer leur impact sur la capacité de résilience et la vulnérabilité des individus. Le rôle des systèmes de soins et d’accompagnement social et médico-social sera intégré pour identifier les facteurs contribuant au maintien ou à l’amélioration de l’autonomie face à des événements de santé. Afin d’éclairer les ressources et besoins non couverts des personnes en fonction de leur état d’autonomie, des marqueurs multi-dimensionnels de la qualité de vie devraient être développés : âge bio-psycho-social (tenant compte de l’âge cognitif, musculaire, digestif...), qualité de vie auto-estimée, santé mentale, accès à l’activité physique, à l’art, à la culture et aux technologies au cours de leur vie.

Cancer :

L’évolution de la filière de soins primaires pour une meilleure prise en charge des comorbidités chez les patients vulnérables atteints d’un cancer devrait améliorer leur qualité de vie. Elle devra privilégier une communication plus efficace sur les effets des traitements (standards ou personnalisés) et intégrer le patient dans son parcours de soin, afin qu’il participe à l’évaluation de la balance bénéfices/risques. La prévention des risques, qu’ils soient liés à l’exposition environnementale ou génétiques, doit être par ailleurs renforcée. Ceci sera soutenu par des études épidémiologiques et une étude longitudinale de l’évolution des cancers au cours du temps.

Nutrition et santé :

En termes de transition, la compréhension de l’impact des évolutions des environnements alimentaires sur la santé ne peut se faire qu’en prenant en compte leur globalité (intégrant l’évolution des modes de production alimentaire, des comportements alimentaires, des représentations autour de l’alimentation…). En termes de production, l’impact de l’aliment sur la santé devrait être étudié en intégrant sa biochimie, son action physiologique (par ex. communication inter-organes), son acceptation par le consommateur lui-même placé dans un environnement complexe en transition. En termes de consommation, les interventions visant à influencer les modes de consommation pour promouvoir la santé devraient intégrer les diversités de mode de vie (incluant par ex. l’activité physique et la sédentarité), socio-culturelles, de niveau d’éducation, d’état de santé/pathologies (obésité, maladies non transmissibles…).

Axes verticaux

Humanités biomédicales :

Il s’agit du domaine interdisciplinaire situé au carrefour des sciences humaines et sociales, depuis les lettres jusqu’à la philosophie, en passant par la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, la géographie, l’histoire de l’art, les sciences de l’information et de la communication, la psychologie. En croisant ainsi les expertises issues des sciences humaines, des lettres et des sciences sociales, les humanités biomédicales permettent d’éclairer les décisions et les pratiques des sciences biomédicales en tenant compte des valeurs, des croyances et des contextes culturels des patients ; d’examiner la nature de la connaissance médicale, y compris la manière dont les preuves sont générées, interprétées et appliquées ; ou encore de saisir les implications conceptuelles, éthiques et sociales des avancées scientifiques et technologiques biomédicales. Cette approche fournit ainsi une perspective holistique sur les défis actuels de santé.

Au sein de l’ASU-GHI, les humanités biomédicales devront :

- permettre de caractériser les divers contextes culturels et sociaux dans lesquels les problèmes de santé émergent et sont traités ;

- fournir un cadre pour évaluer les implications éthiques de la recherche et des interventions médicales ainsi que des politiques de santé ;

- caractériser finement les aspects culturels et linguistiques afin de communiquer efficacement sur les problèmes de santé et d’élaborer des programmes d'éducation sanitaire adaptés à des populations diverses ;

- élucider les déterminants historiques, culturels et sociaux des inégalités en santé, afin d’informer les stratégies actuelles en santé globale. Plus généralement, les humanités biomédicales nous apparaissent comme une approche pertinente pour conduire une réflexion devenue indispensable sur les concepts de santé et de maladie dans le contexte de crise environnementale, et pour construire un modèle théorique d’une conception écologique de la santé qui permette de réaliser les ambitions de notre approche globale de la santé.

Analyse économique de la santé :

L’économie de la santé est souvent associée à l'analyse coût-bénéfice des traitements et des médicaments. Au-delà de cet aspect, elle étudie les systèmes de soins, l'innovation en santé, la gestion des établissements de santé et les assurances publiques et privées. L'accès aux soins de santé en est donc un élément important. Il en va de même pour différentes questions en lien avec nos axes transversaux comme les effets de l'immigration sur la santé mentale, ceux des normes sociales sur la transmission des maladies, ou de la structure familiale sur les soins à domicile de longue durée. De même, différents types de pollution, qui nuisent à la santé humaine, sont réglementés par des politiques économiques. Les politiques de retraite ont une incidence directe sur la santé au cours du processus de vieillissement. L'innovation, qui implique les secteurs public et privé, est importante pour le traitement de toutes les maladies, en particulier le cancer. La nutrition est affectée par le marketing alimentaire, par les inégalités socio-économiques et par des considérations de rentabilité ou de cout de production.

Santé digitale et technologies :

Les technologies de l’information et de la communication appliquées à la santé globale constituent un domaine multidisciplinaire en pleine expansion. Les outils digitaux en santé (méthodes et modèles, solutions informatiques logicielles, objets connectés, dispositifs médicaux et capteurs) offrent des perspectives innovantes pour le développement effectif d’une approche de santé globale, en particulier pour l’analyse de données massives (hétérogènes et multimodales), la représentation et le partage des connaissances, l’aide décisionnelle ou encore la télésanté (dans toutes ses déclinaisons de télémédecine et de télésoin). La conception de la santé digitale portée par l’ASU-GHI est centrée sur l’humain et vise à développer une assistance ou une augmentation de ses capacités dans le domaine de la santé, plutôt qu’un remplacement systématique par des systèmes décisionnels. Dans le contexte actuel de développement massif d’outils intégrant l’intelligence artificielle, il s’agit d’enjeux éthiques forts tant pour les professionnels de santé que pour les citoyens qui bénéficient de ces outils.

Ainsi, au sein du futur Institut, la santé digitale s’organisera autour de différentes dimensions :

- le traitement de données, afin de promouvoir des méthodes innovantes de collecte, de stockage et plus généralement de traitement de données (données de santé, données de capteurs personnels, données environnementales…) dans le respect de la protection des données à caractère personnel ;

- l’ingénierie des connaissances, pour développer des solutions et standards permettant l’interopérabilité des modèles et des données pour leur exploitation à l’échelle globale (analyse, aide à la décision, recherche d’information) ;

- les services, dans le but de promouvoir et faire évoluer les solutions d’accès aux connaissances (portails web et applications) et aux services (réseau ville-hôpital, télésanté, objets connectés) de soins de santé à un plus grand nombre de personnes ;

- la formation des citoyens, patients et professionnels de santé aux solutions de santé digitale, pour leur utilisation éclairée avec un renforcement de l’esprit critique et de l’autonomie des utilisateurs.

Quels sont les enjeux en terme de formation ?

J.F.R. : Sur le plan de la formation et de la transformation pédagogique, l’ASU-GHI vise à promouvoir une culture de la santé globale à travers une offre de formation innovante, intégrée tout au long des cursus, y compris en formation continue. Cette offre est conçue en synergie avec les domaines de recherche et d’expertise des membres de l’ASU, qu’il s’agisse de parcours d’ingénieur, de masters 2, de programmes doctoraux, d’écoles d’été ou de formations destinées aux soignants et aux futurs décideurs. Le soutien à la formation, notamment par le biais de contrats doctoraux et postdoctoraux en santé globale, constitue un volet important de la demande budgétaire de l’ASU-GHI. En particulier, une articulation spécifique est prévue avec le programme doctoral international 4EU+ pour renforcer cette dynamique.

Par ailleurs, l’ASU-GHI s’engage à sensibiliser et à mobiliser activement les étudiants de l’Alliance Sorbonne Université à travers des initiatives pédagogiques et participatives. L’organisation de cinés-débats et de déjeuners-débats, ainsi que le développement d’activités de recherche-action, permettront aux étudiants de mieux comprendre les enjeux de la santé globale et d’y contribuer de manière concrète. En favorisant l’autonomie et l’engagement des étudiants, l’Institut ambitionne de les accompagner pour qu’ils deviennent des acteurs éclairés et responsables de leur propre santé et de celle des communautés dans lesquelles ils évoluent.

Quel impact les recherches réalisées au sein de l’institut peuvent-elles avoir sur la société ?

J.F.R. : L’ASU-GHI, par les résultats de sa recherche et par son expertise, ambitionne d’apporter une aide aux décideurs des politiques de santé pour définir et implémenter des interventions et programmes de santé globale.

Par nos engagements en termes de soutien à la recherche et à la formation, l’ASU-GHI renforcera les missions de l’ASU dans la formation des nouveaux décideurs et représente une opportunité unique de coordonner et articuler les actions de recherche en santé globale avec celles de médiation et de communication de programme SOUND. L’ASU-GHI veut également aider à identifier des lignes de coopération en recherche avec les IHU et les partenaires internationaux, Ensemble, les instituts de l’ASU, l’ASU-GHI et le projet SOUND, forment un espace unique au sein de l'écosystème académique et de recherche française et marquent la cohérence de l’engagement sociétal de l’ASU. Cet engagement, fort de l’expertise apportée par les sciences humaines, et guidé par des valeurs participatives et holistiques, s’exprime dans des domaines à fort impact et bénéfice sociétal.

Les membres actifs de l’ASU-GHI incluent :

De la Faculté de Santé :

E. Bayen (LIB, UMR 1146, CNRS UMR 7371) ; D. Cohen (ISIR, CNRS UMR7222) ; F. Dhombres (LIMICS, UMR 1142) ; K. Kinugawa (B2A, CNRS UMR 8256) ; J.M. Oppert , R. Vialle (département Hospitalo-Universitaire MAMUTH) ; C. Tourette-Turgis (Université des Patients) ; F. Carrat (UMR 1136); B. Chaix (UMR 1136), M. Melchior (UMR 1136) ; R. Métras, (UMR 1136) ; K. Lacombe (UMR 1136) ; J.S. Cadwallader (UMR 1136, InSPA) ; M. Jaspard (UMR 1136) ; J. Gligorov (Service d'oncologie de l'hôpital Tenon) ; R. Piarroux (UMR 1136) ; A.G. Marcelin (UMR 1136) ; E. Flamand-Roze (UM 75) ; T. Similowski (Département R3S, UMR 1158) ; G. Ibanez (Médecine Générale) ; F. Verdonk (Institut Pasteur) ; O. Benvensite (UMR 974)

De la Faculté des Sciences et Ingénierie /UFR d’ingénierie :

M. Chetouhani (ISIR, UMR 7222) / UFR Sciences de la vie ; I. Cremer (UMRS 1138) ; K. El Hadri-Zegouagh (UMR 8256) ; M. Hautefeuille (UMR 7622) ; A.L. Paradis (UMR 8247, U1130) ; V. Maréchal (UMRS 983) ; X. Tannier (LIMICS UMRS 1142) ; P. Smeriglio (UMR 974) ; S. Karabina (UMRS 933) ; M. Svrcek (UMRS 938) ; S Mhaouty (UMR 8256) et O Agbulut (UMR 8256).

De la Faculté de Lettres :

F. Billiet (CNRS 8223) /UFR Philosophie ; C Bognon (UMR 8185) ; P.H. Tavoillot (SND UMR 8011) /UFR Géographie ; H. Dubucs (UMR 8185) /UFR Sociologie ; M. Dubois (UMR 8598) /CELSA ; L. Petit (GRIPIC, UR 1498) ; S. Boulanger (UMR 8185) ; V. Moriniaux (UMR 8185) ; A Sierra (UMR 8185)

Du Museum National d’Histoire Naturelle :

E. Cohen (UMR 7206) ; V. Narat ; JB Fini (UMR 7221) ; M.S. Froidevaux (UMR 7221)

De l’INSEAD :

T. Van-Zandt

De l’Université de Technologique de Compiègne :

D. Istrate (UMR 7338) ; AV Salsac (UMR 7338) ; M. Vayssade ; F.X. Guchet (COSTECH) ; E. Leonard (TIMR, ESCOM) M. Kubo (UMR 7025) ; C Rossi (UMR 7025)