« Bookporn » sur Instagram : vers la fin de l’élitisme culturel ?

Marine Siguier, Sorbonne Université

« Que reste-t-il des mots, des livres, et tant qu’on y est de la littérature, quand il n’y a plus que des images ? ». C’est en ces termes qu’une chroniqueuse s’en prenait à certaines pratiques en vogue sur les réseaux sociaux, dans un billet diffusé sur France Culture début septembre et intitulé « L’enfer du bookporn ».

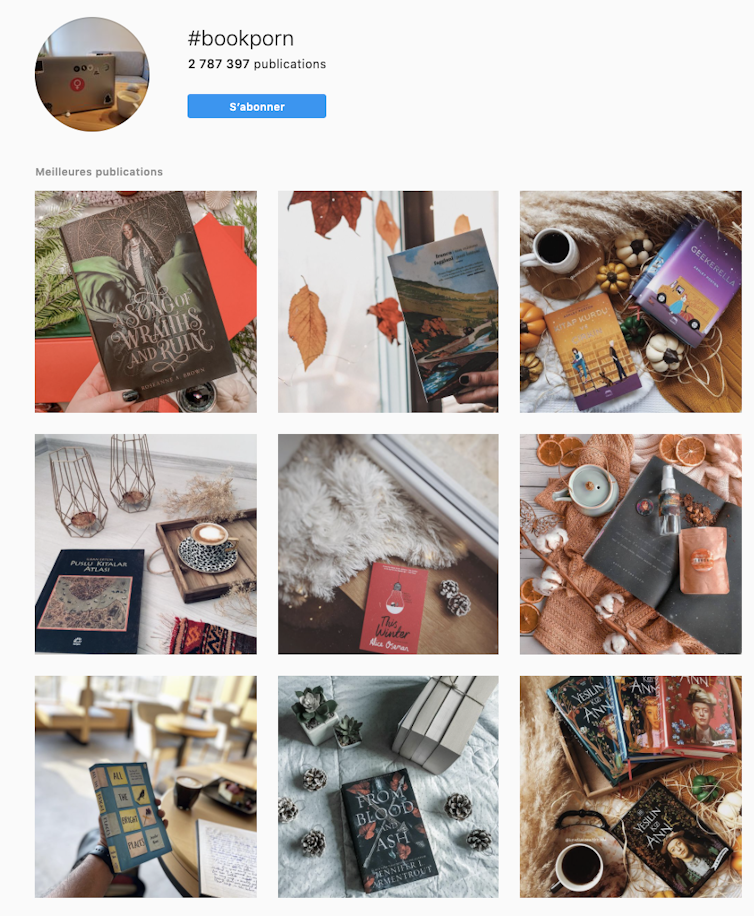

L’objet de cette indignation ? Le « bookporn », ce phénomène qui consiste à publier des photographies de livres sur Instagram. L’autrice de ce billet d’humeur se défend pourtant de sacraliser la littérature ou d’entretenir une quelconque haine des images. Elle fonde plutôt sa critique sur une remise en question des motivations du lecteur. En publiant des contenus relatifs à la littérature, les internautes céderaient aux sirènes d’un exhibitionnisme condamnable : afficher son capital culturel pour se distinguer de la masse, ultime péché d’orgueil ?

Le problème ne serait donc pas tant l’accessoirisation du livre que la volonté de singularisation qui en découle. La chroniqueuse est loin d’être la première à dénoncer l’influence supposée des réseaux sociaux sur les égocentrismes contemporains. Cette thématique est devenue au fil des ans une rengaine médiatique déclinée à l’envi dans les éditoriaux et les séries dystopiques où les nouvelles technologies règnent sur le monde tandis que le lien social se délite. Ce qui est plus surprenant dans ce billet, c’est l’éloge d’une lecture pudique, cantonnée à la sphère de l’intime.

Cachez ce livre que je ne saurais voir

Ces considérations sur le devoir de réserve du lecteur s’inscrivent en réalité dans une longue tradition qui a progressivement assimilé la littérature au secret de la chambre à coucher. L’apparition de l’imprimerie marque un tournant dans la privatisation de la lecture : le « lettré » possède désormais ses propres livres, avec lesquels il entretient un rapport individualisé. Les textes ne sont plus lus à l’église ou déclamés par le troubadour, mais déchiffrés dans le silence des foyers. En conséquence de cette évolution des pratiques, l’historien Roger Chartier (1985) constate que la lecture est progressivement représentée comme « un acte par excellence du fort privé, de l’intimité soustraite au public », qui prend le pas sur la représentation de la lecture comme cérémonial collectif.

L’idée que la lecture ne s’affiche pas publiquement alimente une idéologie qui oppose le dissimulé et l’ostentatoire, le silence et la causerie, le personnel et le commun. Dans La littérature à l’estomac (1950), Julien Gracq distingue ainsi la lecture secrète des Anglais, « habitude solitaire sur laquelle ils n’éprouvent pas le besoin de s’étendre particulièrement », de la lecture exhibée des Français, « rumeur de foule survoltée et instable » encouragée par la présence néfaste et persistante des « salons » et des « quartiers littéraires ». Pour être légitime, la consommation de la littérature doit désormais se dérober au regard du public. Le lecteur est fantasmé comme un être renfermé sur sa propre intériorité, d’autant plus fascinante qu’elle reste inaccessible.

Paradoxalement, ce geste d’intériorisation de la lecture s’accompagne d’un mouvement d’extériorisation de ses représentations. En peinture et en littérature, en photographie puis au cinéma, on cherche à représenter l’irreprésentable, ce lecteur dont le mutisme fascine les artistes. L’histoire iconographique de l’Occident regorge de scènes de lecture dont la valeur repose précisément sur la conjonction paradoxale du caché et du montré (Bared, 2015 ; Dethurens, 2018). Les réseaux sociaux, qui fonctionnent sur une incitation permanente au dévoilement de l’intime, ne font donc rien d’autre que massifier ces symboliques antérieures. Désigner les dispositifs numériques comme uniques responsables d’un supposé repli sur soi, c’est ignorer que les imaginaires littéraires n’ont pas attendu Internet pour encourager des postures entre retrait et distinction.

Existe-t-il des lectures non égocentriques ?

L’idée qu’on devient soi-même par les livres se développe et se perpétue au moins depuis l’humanisme de Montaigne. Finalement, qu’est-ce que la littérature sinon une machine à singulariser ? Lire, c’est d’abord structurer sa propre intériorité, ce qui revient à affirmer son exception. Pierre Bourdieu (1992) parle de narcissisme herméneutique pour évoquer « cette forme de rencontre avec les œuvres et les auteurs dans laquelle l’herméneute affirme son intelligence et sa grandeur par son intelligence empathique des grands auteurs ». Ce narcissisme n’est pas nécessairement péjoratif s’il est envisagé comme la simple fierté de sentir son esprit résonner avec celui de l’écrivain au fil des pages. On peut déplorer l’inélégance de certains hommes cultivés citant Héraclite d’un ton faussement désinvolte entre le fromage et le dessert. Mais vouloir dissocier la littérature de sa puissance singularisante, c’est lui ôter sa fonction cathartique. On ne peut pas lire l’Odyssée sans se sentir un peu Ulysse, et tant pis pour la pudeur.

Par ailleurs si la lecture ramène à soi, elle ouvre aussi aux autres. La conscience de sa propre condition passe inévitablement par une mise en relation avec d’autres vies que la sienne. La lecture s’accomplit toujours dans un double mouvement centripète et centrifuge : la cristallisation identitaire (s’identifier, c’est ramener à soi) se combine au renforcement de liens externes (s’identifier, c’est aller vers l’autre). Dans cette perspective, publier des contenus littéraires sur Instagram ne relève pas d’un mouvement de repli mais au contraire d’une dynamique d’ouverture. Le réseau social assure la transition entre le régime « égoïste » du corps à corps individuel avec le livre, et le régime « altruiste » du partage convivial de la lecture avec autrui, et ce faisant il contribue à subvertir les hiérarchies culturelles.

Le savant et le populaire

Le billet publié sur France Culture reproche principalement aux internautes de vouloir s’approprier la légitimité des écrivains dont ils se réclament publiquement. Dans cette perspective, citer de grands auteurs reviendrait à récupérer une part de leur prestige, et donc réduire l’art à sa fonction distinctive. Au-delà du fait que l’on peut vouloir afficher ses références littéraires pour faire lien plutôt que pour faire sécession, cette critique ne prend pas en compte la réalité du terrain numérique. Sur les sites littéraires spécialisés comme sur les plateformes généralistes, l’écrasante majorité des lecteurs évoquent des romans populaires plutôt que les classiques figurant au Panthéon de la « culture cultivée ». On croise plus souvent Guillaume Musso qu’Albert Camus sur les réseaux sociaux.

Le régime de popularité encouragé par les plates-formes numériques (injonctions aux « likes », aux « partages », aux « commentaires ») favorise en effet la mise en scène du best-seller plutôt que d’une littérature académique. La dimension communautaire des sociabilités en ligne, associée à la symbolique démocratique d’Internet, s’oppose à l’apologie des happy few. Loin d’encourager une aristocratie des lecteurs, Instagram, YouTube ou Facebook fixent de nouveaux principes hiérarchiques où la règle vaut davantage que l’exception.

Le sociologue Bernard Lahire (2004) remarque qu’il existe des contextes où « les individus entretiennent une indifférence relative vis-à-vis d’un ordre et d’un système de classement […] qu’ils ont intériorisés, mais qui ont été concurrencés par un autre ordre et un autre système de classement ». Les internautes sur Instagram entretiennent ainsi un certain détachement envers l’échelle de valeurs traditionnelle, qu’ils reconnaissent sans chercher à y souscrire. Dans ce cas précis, l’ordre collégial du réseau social, qui prône une stricte égalité entre les internautes, supplante l’ordre singularisant d’une culture patrimonialisée. Reprocher à ces communautés un excès d’élitisme a donc quelque chose d’incongru : c’est plutôt aux accusations de conformisme qu’elles pourraient éventuellement se prêter.

Défendre le « bookporn », ce n’est pas souscrire à la vision fantasmée d’une utopie numérique qui révolutionnerait le littéraire, ni ignorer les critiques que l’on pourrait légitimement faire à ces pratiques standardisées par des plates-formes commerciales. Il s’agit plutôt de réaffirmer l’idée que la littérature n’est pas un monument que l’on dégrade ou que l’on restaure, mais un processus en perpétuelle redéfinition, dont la circulation en dehors des enceintes sacrées (cénacles, académies, salles de classe) constitue une condition nécessaire à sa vitalité.![]()

Marine Siguier, Doctorante en sciences de l'information et de la communication au Celsa, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.